「あー……退屈だ。なんか面白えことはねえのかよ」

「いいから手を動かせ」

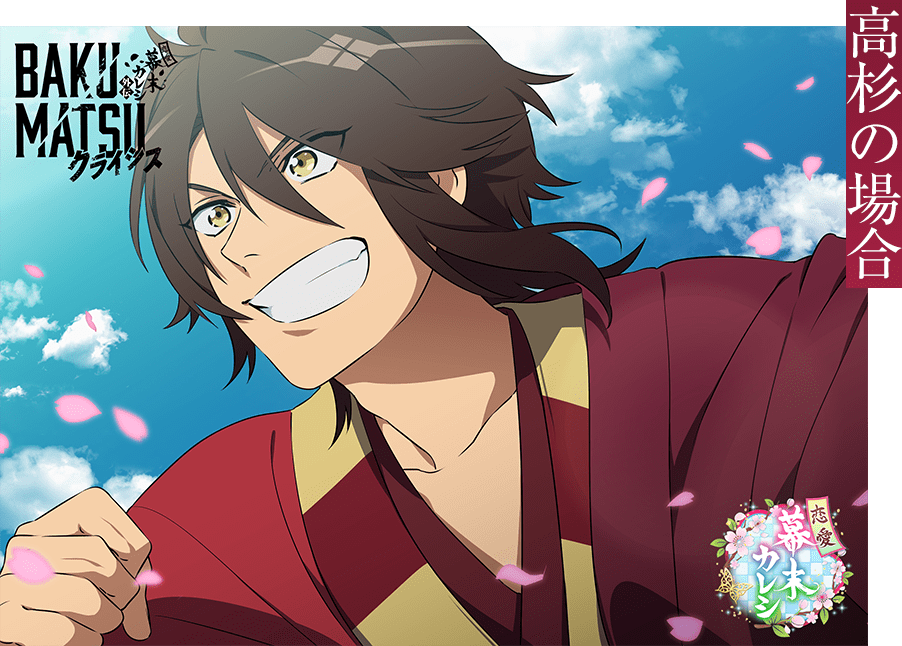

文机の前に座っていた高杉が畳の上に仰向けに倒れると、そばにいた桂はすぐにその手を引いて机の前に引き戻した。

季節は春。のどかな昼下がりのことだ。

「何が楽しくて、こんな日に机に向かわなきゃなんねえんだよ」

「俺も、何が楽しくてこんな日にお前に説教をしなければならないのかわからない」

「やめりゃいいだろうが」

「うるさい、お前が逃げなきゃこんな無駄な仕事は発生しないんだ」

高杉に筆を握らせ、桂がため息をつく。

机の上に溜まりに溜まった書簡の中には、すっかり埃をかぶってしまっているものもあった。

「晋作、お前……どれだけ放置したら書簡の上にこれだけ埃が溜まるんだ」

「三月くらいじゃねえか」

「………急ぎの用だったらどうするんだ」

「そういうやつは、藩邸まで会いに来るんだよ。それより桂、お前……明日、結局どうするんだ?」

高杉は筆を止めると、そばにいた桂の方へ視線を向ける。明日、という言葉に桂はふと……明日が二百数十年ぶりの行幸であることを思い出した。

「お前が行かないやつは馬鹿だとまで言うからな。とりあえずは、見に行くつもりでいる」

「おっ、そうか」

「だが、お前はその書簡の山が片付くまで、外出禁止だ。……終わらなかったときは、行幸見物はあきらめろ」

「冗談だろ! 一生に一度だぞ!」

「生まれ変わった時に縁があるといいな」

桂の言葉に高杉は小さく舌打ちをして、筆を握りなおす。そして、今までよりもずっと早い速度で溜まった書簡の山を片付け始めた。

「やればできるのに、なぜ毎日やらないんだ……」

「やればできるから、毎日やる必要がねえんだよ」

「屁理屈め」

「うるせえ。そばにいるなら手伝え」

高杉に筆を渡され、桂はもう一度ため息をつきながら一通の書簡を手に取る。

彼宛ての書簡に代筆で返事をするのは少しばかり気が引けたが、数をこなしているうちにさほどそれも気にならなくなった。

※※※

翌日。高杉が桂とともに神社に足を運ぶと、参道を挟むようにして人だかりができていた。

「出遅れちまったな。……見られそうな場所、あるか?」

「このあたりは難しそうだな」

京にいるすべての人間がこの場所に集まったのではないかと思うくらい、辺りには人の姿しかなく、自由に移動をすることですら困難だ。

(でも、このまま見れねえのもつまらねえしなあ)

高杉は顎をさすりながらぐるりとあたりを見回して、それからふと……口を開いた。

「……木にでも登るか」

「は?」

「上からだったら、間違いなく見えるだろ?」

そばにあった木の幹を高杉が手のひらで叩く。立派な楓の木は、枝もしっかりと太く……大人が登ったとしてもびくともしなさそうだった。

「この馬鹿……!」

「っ、おい……何するんだよ!」

「それはこっちの台詞だ! 帝を見下ろそうとするやつがいるか!」

幕府によって力を制限されているとはいえ、相手はこの国の主である。

上から見下ろすなんてもってのほか、不敬罪で殺されてしまったとしても、文句は言えない。

「見つかったら逃げりゃいいだろ」

「……そういう問題ではない」

頭を抱える桂に高杉は怪訝そうな顔をした後、残念そうに木を見上げた。

「とりあえず、もう少し歩いてみよう。どこか見える場所があるかもしれない」

不満げな高杉を連れ、桂がもう一度人だかりの中を歩き出す。

神社の本殿に向かっていく途中、ふと背の高い男がこちらに向かってくるのが見えた。

「おお、やっぱり高杉さんと桂さんじゃ!」

「坂本君」

「おんしらも来ると思ってな、いい場所を見繕っておいたんじゃ」

坂本は来た方向を振り返り、顎をしゃくる。

人だかりの奥に岡田の着る白い着物が見えて、隣にいた高杉が目を輝かせた。

「よくやった、坂本!」

「喜んでもらえて何よりじゃ。……これで、不敬罪で投獄は免れたのう、桂さん」

「……見ていたのか?」

「背の高い木のそばにおったき、高杉さんなら登るんじゃないかと思ってな」

「坂本君の察しの良さは折り紙付きだな」

桂はそう言って、高杉や坂本とともに参道へ目を向ける。

しばらくして帝の乗る輿の姿が見えてきたと思うと、桂はふと……空を見上げた。

「どうした、桂」

「…桜の花びらだ」

「あ?」

「このあたりには、咲いていないはずなのに……どこから……」

桂が辺りを見回し、手のひらに乗った桜の花びらを握る。

すると、強い風が神社の境内を吹き抜け、ふわりと花の匂いが濃くなった。

「っ、なんだ…⁉」

「おい、見ろ桂。あれ…!」

「……女か?」

帝の道を塞ぐように座り込んだ女に、辺りが騒然となる。

帝を守る侍従たちが女の方へ近づいた時、桂の隣にいた高杉が、人混みをかき分けて前へ出ようとした。

「面白くなってきやがった」

「っ、おい、晋作! 何をやってる! 待て!」

「……やれやれ、高杉さんはお尋ね者だという自覚が足りん。以蔵。止めるぜよ」

「ああ」

恐れることなく、帝と女の元へ走っていこうとする高杉を、桂と坂本と岡田の三人が追いかける。

二百数十年ぶりの記念すべき行幸を台無しにしたこの女が、まさかこの後自分の運命を大きく変えていくなんて、この時の高杉はまだ知る由もなかった……。

© FURYU/BAKUMATSU製作委員会

Copyright© 1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.