「壬生の浪士風情が行幸に? 笑わせる」

頭を垂れる近藤に、上座に座った男が冷たく言い放った。

慶喜と同じく幕府の中心で実権を握り続けるこの男は、有能な人材ならば身分に関係なく取り立てる慶喜とは違い、武士ではない新撰組の存在を忌み嫌う。

今も、帝や慶喜をおそばでお守りしたいという近藤の申し出を打ち捨てたばかりだ。

「分不相応な申し出であることは、理解しております。ですが、行幸の日……京の街はいままでにないほどの人で溢れることになる。問題が起きぬよう、我々もその中で勤めを果たしたく……―」

「くどい」

言葉を遮られ、近藤はぐっと唇を噛む。畳の上で握った手に知らず知らずのうちに力がこもった。

「身の程を知れ。お前たちはただの浪士。武士とは違うのだ。……野良犬を、晴れの日に表舞台に出すことなど出来ん」

※※※

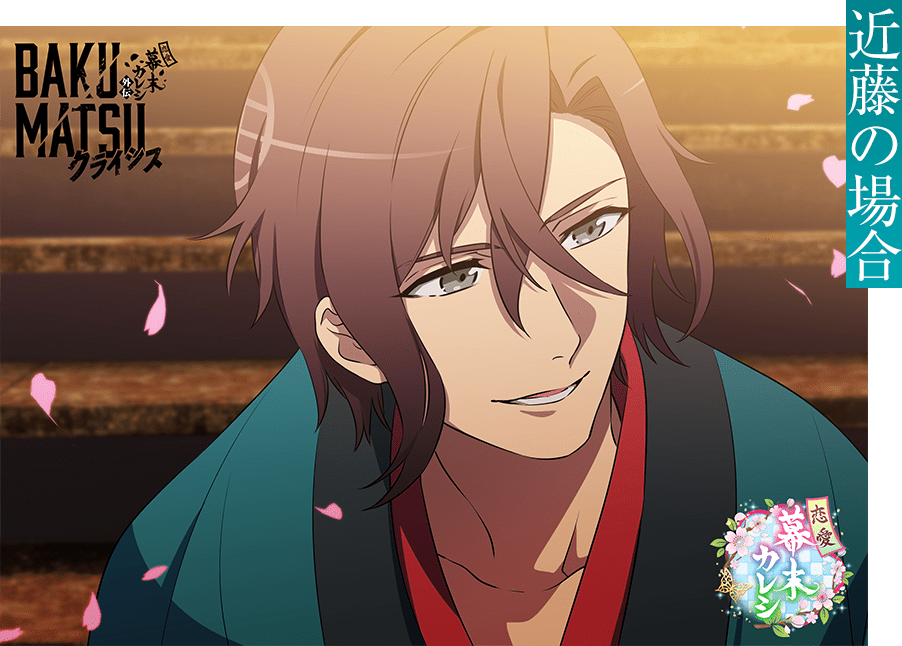

近藤が男の屋敷を出る頃には、辺りはすっかり夕焼けの色に包まれていた。遠くから、子を探す母親の声と、風に乗って夕餉の香りがする。

(動乱のさなかでも、人の暮らしというのは……さほど変わらないものだな)

近藤は、京に出てきて初めてそれを知った。そもそも、故郷にいる時は、都がこれほどまでに荒廃しているなど、想像もしなかったのだ。

今の京の街は、毎夜誰かの命が失われ、誰かが涙する街だ。そして、近藤は……涙に濡れながらも、けして日々の営みを止めないこの街の人々の生き方が気に入っている。

(だからこそ守りたい。そう思うのに……身分かあ、こればかりはどうにもならないな)

屋敷で向けられた言葉を思い出し、近藤は小さくため息をつく。

努力すればどうにかなる問題ではなく、これを取り付く島もない状態というのだと実感した。

新撰組をもっと大きく、そして強くし、街の暮らしを守りたい。

京での暮らしが長くなるにつれて、思いはどんどん大きくなるのに、上手くいかない。

空回りするのが分かるからこそ、ひどくつらい。

「……成功することは、簡単じゃないとわかっていたはずなんだけどな」

空を見上げながら、近藤は少しだけその場で足を止め……そして屯所に向かうのとは違う細い道に入り込む。

胸のあたりにあるこの言葉にできないわだかまりを、隊士たちのいる屯所に持ち帰りたくなかった。

※※※

屯所からそう遠くない寺に近藤が足を踏み入れると、先にその場所で遊んでいた子どもたちは楽しそうに近藤にじゃれついた。

「おじさん、お菓子持ってる?」

「おじさんじゃなくて、お兄さんだろ?」

「あ、金平糖だ!ちょうだい!お兄さん!」

「……お菓子を見せた途端にこれだ」

子どもたちの手のひらに金平糖をいくつか乗せてやると、彼らの大きな瞳がきらきらと輝き出す。動乱の中心である京の都で、砂糖を日常で口にできる者はそう多くないのだ。

「おいしい!」

「そうか。もう一つ食べたらおうちへお帰り。お母さんが心配する」

「うん!」

ぽんと頭を撫でてやると、子どもたちは素直にうなずいて、金平糖を頬張った。

「お兄ちゃん、またね!」

「絶対、あそびにきてね!」

「ああ、気を付けて帰るんだよ」

またこの場所で遊んでやる約束をすると、子どもたちは一目散に薄暗くなった境内を駆けていく。

その後ろ姿を見送っていると、ふと…見覚えのある男が近づいてきた。

「……帰って来ねえと思ったら、こんなところで油売ってたのか」

「トシ……」

「で、どうだったんだ。御目通りは」

近藤は、その言葉に苦笑いをする。石段に腰を下ろすと、当たり前のように隣に土方が腰を下ろした。

「一応、話は聞いてもらえたが……帝のおわす場だ。身分のことを言われてしまえば、もうどうにもならなかった。……説得できなかったのは、ひとえに俺の力不足だな」

「……何言ってやがる、それはあんたのせいじゃねえだろ」

近藤は大きく息を吐く。男の屋敷で感じた、悔しさと行き場のないもどかしさが蘇り、近藤の胸の中をじりじりと焼いた。

「なあ、近藤さん。あんたは、どうしたいんだ?」

「どうしたいって……?」

「そりゃ……おとなしく、街の衆に交じって見物するか、それとも……はみ出し者ははみ出し者らしく振舞うかだ。俺は、あんたのやりたいようにするぜ。……あんたが、俺の大将だからな」

土方の言葉に近藤は一度目を伏せて……それから彼の方を向き直る。

「光があるところには、必ず影が生まれるように…華やかな場所には問題を起こす輩が現れるものだ。

新撰組がそれを見逃す手はない。行幸の当日…俺たちは神社の周りの警備を固める」

「そう来なくちゃな!」

にやりと笑った後、土方が石段を駆け下りる。そして、近藤の方を振り返ると、大きく息を吸った。

「なあ、近藤さん」

「ん?」

「これから先、どんなことがあっても、今日みたいに自分の力が足りねえことを嘆くなよ。どれだけ誇りを踏みにじられても、誠の旗が汚れても、俺はあんたについて行く。

だから……あんたは、大将として胸を張ってろ」

「……ありがとう、トシ」

最上級の信頼を寄せる土方に、自然と胸の奥のわだかまりが溶けていく。

(時代が音を立てて変化していく中で、自分たちが何を残せるかなんて、わからない)

(だが……俺は、この信頼に応えるために生きていこう。どれだけその道が険しいとしても)

少し先を歩く土方の後ろ姿を眺めながら、近藤はようやく石段から立ち上がる。

振り返った土方の瞳が、故郷で夢を語り合った頃のものと変わっていないことに、近藤は少しだけ安堵した。

© FURYU/BAKUMATSU製作委員会

Copyright© 1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.